SCRIVONO DI LUI...

UNA MESSA PER CARMINE. Riflessioni

Rapolla, 26 aprile 2017

di Antonia Flaminia Chiari

Che cos’è il brigantaggio? Alcuni storici lo definiscono delinquenza comune, altri rivolta contadina, altri ancora guerra civile. Ridurre i tre aspetti ad un’unica dimensione significa generare confusione.

Tracciamo a grandi linee uno status quaestionis.

Nel 1860 la Lucania si presenta con strade e terre di contadini poveri, analfabeti, che ignorano cosa sia un’associazione di lavoratori o di partito, ma hanno il terrificante potere di chi non ha niente da perdere. Garibaldi è stato la loro grande speranza, colui che doveva distribuire le terre e restituire la libertà. Ma non lo capivano i Piemontesi, che hanno in Cavour la loro mente politica. Per essi è l’esercito regolare che deve ricucire la Nazione ed è la monarchia conservatrice che deve governare. Ai Piemontesi basta il SI’ dei plebisciti, un SI’ ottenuto comunque, con le buone o con le cattive. A Melfi, per esempio, hanno detto SI’ alla monarchia tutti i cittadini votanti, ma sotto la montagna dei SI’ rimangono la miseria e i problemi non risolti.

Comunque, l’esercito di Garibaldi è sciolto, i volontari tornano delusi alle loro case, le nuove leggi sono dure verso i poveri (proibiscono ai contadini di raccogliere legna o di pascolare nelle terre del governo), favoriscono la borghesia nei beni demaniali, tolgono ai preti poveri il necessario per vivere liquidando le strutture della vecchia Chiesa, cioè la proprietà privata.

La risposta dei contadini è la lotta armata, e dovunque nelle campagne si spara, si brucia, si uccide. E i Borboni di Francesco II forniscono uomini e armi alla reazione contadina nascente che passerà alla storia con il nome di Brigantaggio.

Il nuovo Stato applica la legislazione già adottata per il Regno, che in sostanza ignora il problema dei contadini per i quali la situazione peggiora.

Terre povere sono coltivate a grano, e i contadini hanno conosciuto per secoli la regola di Ferdinando II: << Il mio popolo obbedisce alla forza e si inchina dinanzi ad essa. Al mio popolo non serve pensare, io mi occupo del suo benessere>>. Sotto i Borboni, i proprietari terrieri sono assenti: vivono a Napoli, delle terre si occupa un amministratore, il galantuomo, e lo Stato possiede migliaia di ettari di terre aperte ai contadini per il pascolo o la raccolta della legna. Le terre del governo finiscono nelle mani di chi ha denaro per coltivarle e per pagare le tasse.

La separazione fra ricchi e poveri diventa più netta: da un lato i nuovi padroni con i loro casini da gioco, i loro avvocati, i loro clienti; dall’altro i poveri con i loro asini, i figli numerosi, i debiti. Il governo italiano vara una legge con la quale impedisce che il raccolto venga venduto fuori dal luogo di produzione, aggiunge nuove servitù, stabilisce tasse più alte e rende obbligatorio il servizio militare.

Che al cuore del “brigantaggio” ci sia stata la miseria contadina è frutto dell’analisi fatta dalla filosofia marxista del dopoguerra. In realtà, il Sud era parte di una Italia tutta arretrata e molto povera, ma era più povero del Nord. Su Napoli i grandi investimenti dei Borboni producevano grande prosperità, contrariamente al resto del Sud che era abbandonato.

E come viene vissuta l’unità nazionale? In mille modi diversi: i nobili e l’alto clero sono nostalgici del vecchio stato, molti borghesi che sanno leggere e scrivere concordano con il nuovo, i contadini e gli artigiani pensano alla rivoluzione ma restano delusi nelle loro aspettative.

E chi erano i “briganti”? Al principio non erano né buoni né cattivi, erano solo disperati. Simbolo ne è Carmine Crocco, che descrive la sua casa così:

E chi erano i “briganti”? Al principio non erano né buoni né cattivi, erano solo disperati. Simbolo ne è Carmine Crocco, che descrive la sua casa così:

Sono due casupole annerite dal tempo e più ancora dal fumo. Una stalla per le bestie, nell’altra dormiamo noi. Su un letto sostenuto da asticelle fradicie dormono mia madre e mio padre, nell’altro lettuccio dormiamo noi tre fratellini, tutti insieme come tre stoccafissi. Vicino al camino dorme mia sorella piccola, e nella culla di vimini Marco di pochi mesi. Mia madre si strugge a cardare lana, unta e bisunta d’olio.

Condannato per i reati che nascono dalla povertà, combatte per l’unità e per Garibaldi in cambio di promesse di libertà e lavoro. Invece, per sfuggire all’esercito regolare che vuole catturarlo, è costretto a fuggire nei boschi.

Si diventa “briganti” come Crocco perché non si il denaro per pagare i debiti, o perché non si vuole servire nell’esercito o perché si cerca vendetta per i torti subiti. Si diventa “brigante” perché lo sono gli amici e i parenti o perché il Borbone promette le terre.

Si può discutere finchè si vuole su un brigante o sull’altro, su quello che era assassino o ladro e sull’altro che era un protettore dei poveri e un rivoluzionario. Ma una cosa è certa: tutti erano mossi dal comune malcontento, dalle comuni delusioni e soprattutto dalla comune perdita di ogni speranza.

Dopo Ariano Irpino, la rivolta dilaga nelle provincie più remote della Lucania. A molti può sembrare una rivolta politica perché i briganti si dichiarano fedeli ai Borboni per sentirsi coperti da un’autorità superiore, per sentirsi dentro un potere legittimo.

E’ il periodo in cui vengono presi di mira i proprietari liberali schierati dalla parte del Piemonte, ma presto l’avversione del “brigantaggio” si rivolge a tutti i galantuomini. Con fatica il movimento comprende che le sue motivazioni sono diverse da quelle dell’aristocrazia reazionaria. Lo dice bene il “brigante” Cipriano Lagala ad un inviato del Borbone: << Tu hai studiato e sei avvocato, e credi davvero che noi fatichiamo per Francesco II? >>.

Il Sud è il luogo di forti tensioni sociali e di violenza diffusa. E’ il luogo delle speranze deluse. L’Italia è sempre – ancora oggi - l’Italia dei Gattopardi, per cui si finge di voler cambiare ma si fa in modo che non cambi nulla. E’ l’Italia dei notabili e dei poverissimi. E’quella l’Italia della destra reazionaria e conservatrice che non lascia spazi né ai movimenti operai né ai movimenti contadini. E’ questa l’Italia del governo Renzi o Berlusconi che non lascia spazio a chi vuole alzare la testa.

A livello popolare come sono considerati i briganti? Sono quelli che difendevano i diritti dei contadini contro i proprietari terrieri.

Che cosa insegna a noi il “brigantaggio”?

Ci insegna che il nostro, ancora oggi, è un Paese complicato, diviso, con una memoria storica impossibile da unificare; che la nostra è ancora oggi una democrazia fragile; che gli Italiani non sempre sono “brava gente” perché sanno essere anche repressori molto crudeli. Ci insegna infine che la nostra non è più un’epoca in cui si scrive, o si racconta, la storia per entusiasmare le masse – o le scolaresche, ma piuttosto per aprire gli occhi su come è fatto il mondo.

Chi è Carmine Crocco? Lo dice l’autore nell’ultima pagina del racconto. Crocco sfugge alla storia come scienza fatta di documenti o altre testimonianze accertate. Crocco è il sentire dei Rioneresi che hanno vissuto direttamente o indirettamente la sua vicenda umana. Crocco è ciò che il suo popolo sente.

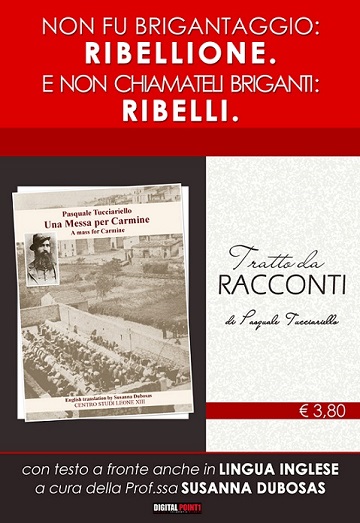

Più volte l’autore insiste, e a ragion veduta: <<Non chiamateli briganti. Ribelli. Fu ribellione, non brigantaggio. Ribelli>>.

E’ proprio vero. Concordo con l’amico Pasquale. Briganti è un marchio infame che scrittori salariati hanno dato ai contadini poveri meridionali, vittime dei soprusi dello Stato italiano. RIBELLI: questa è la verità della storia!

Crocco – dico io – è un nome per definire la ribellione. Ma Crocco è ogni uomo che sente sulla pelle la negazione di ogni diritto. Crocco è il ribelle che, “calpestato come l’erba dagli zoccoli dei cavalli”, combatte, nell’unico modo per lui possibile, per rivendicare la propria libertà.

E libertà non è cambiare padrone e non è parola astratta. Libertà è sentire forte il possesso di qualcosa, a cominciare dall’anima. Libertà è vivere di ciò che si ama. Libertà è un vento impetuoso che rinasce ad ogni generazione. E che ad ogni generazione diventa STORIA. Non storia scritta dai potenti e dai vincitori, quella che asservita a certa politica ancora oggi insegna il falso ai nostri ragazzi sui banchi di scuola.

La STORIA , quella vera, pregna di sofferenza umana, conta. Ed è la nostra eredità.

E’ quel venticello in re minore che soffia l’orgoglio e la dignità dei Lucani e della gente del Sud.

LEGGI ANCHE

RACCONTI |

Una Messa per Carmine con Traduzione inglese di Susanna Dubosas |

||

| sezione Libri |

sezione Libri |

Contatti |

|||